Conferenza Stampa per la presentazione della Lettera Enciclica «Laudato si’» del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, 18/06/2015

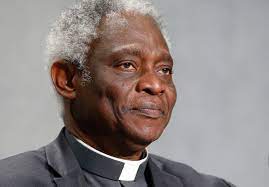

Intervento del Card. Peter Kodwo Appiah Turkson

Eminenze, Eccellenze,

signori ospiti, distinti rappresentati dei “media”, quanti ci seguono

alla radio e alla televisione, signore e signori, cari amici,

Eminenze, Eccellenze,

signori ospiti, distinti rappresentati dei “media”, quanti ci seguono

alla radio e alla televisione, signore e signori, cari amici,

vi porgo anzitutto un saluto da parte del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, onorati di essere stati chiamati ad aiutare il Santo Padre nel suo insegnamento magisteriale nella stesura della Lettera Enciclica Laudato si’.

Il più cordiale benvenuto ai presentatori del testo, che sono:

- Sua Eminenza il Metropolita di Pergamo, John Zizioulas, in rappresentanza del Patriarcato Ecumenico e della Chiesa Ortodossa, che ci parlerà della teologia e della spiritualità, con le quali l’Enciclica si apre e si chiude.

- Il prof. John Schellnhuber, fondatore e direttore dell’Istituto di Potsdam per le Ricerche sull’impatto climatico, che qui rappresentanza le scienze naturali con le quali l’Enciclica entra in dialogo profondo. Congratulazioni per la sua nomina a membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze, che pure ha contribuito in modo significativo alla Enciclica.

- La professoressa Carolyn Woo, Presidente dei Servizi di Soccorso cattolici, ed ex-decana del Mendoza College of Business, dell’Università Notre Dame, che rappresenta i settori dell’economia, della finanza, degli affari e del commercio, le cui risposte alle grandi sfide ambientali sono tanto cruciali.

- La maestra Valeria Martano, romana e insegnante da 20 anni nelle periferie di Roma, testimone del degrado ambientale e umano, ed anche delle «migliori pratiche» che sono un segno di speranza.

La loro presenza e quanto ci diranno, ci ricordano che l’Enciclica Laudato si’- sulla cura della casa comune, si pone fin dall’inizio in dialogo con tutte le persone, le organizzazioni e le istituzioni che condividono questa stessa preoccupazione. Essi affrontano prospettive diverse, ma che la situazione mondiale ci fa scoprire sempre più intrecciate tra loro e complementari: le ricchezze della fede e della tradizione spirituale, la serietà del lavoro di ricerca scientifica, l’impegno concreto, a vari livelli, per uno sviluppo equo e sostenibile.

Questo tipo di dialogo è stato presente anche nel metodo di redazione che il Santo Padre ha voluto per la redazione dell’Enciclica. Ha fatto affidamento su un’ampia serie di contributi. Alcuni, in particolare quelli di molte Conferenze episcopali di tutti i continenti, sono indicati nelle note. I nomi di altri che hanno partecipato alle diverse fasi di questo lavoro1, sino a quella, sempre complessa, della traduzione e della stampa, rimangono nell’ombra. Il Signore saprà ricompensare la loro generosità e dedizione.

Come è ormai chiaro a tutti, l’Enciclica prende il nome dall’invocazione di san Francesco d’Assisi:«Laudato si’, mi’ Signore» che nel Cantico delle creature ricorda che la terra, la nostra casa comune, «è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sua braccia» (n. 1). Il riferimento a san Francesco indica anche l’atteggiamento su cui si fonda tutta l’Enciclica, quello della contemplazione orante, e ci invita a guardare al «poverello di Assisi» come a una fonte di ispirazione. Come afferma l’Enciclica, san Francesco è «l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. […] In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore» (n. 10).

Al centro del percorso della Laudato si’, troviamo questo interrogativo: «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che ora stanno crescendo?». Papa Francesco prosegue: «Questa domanda riguarda non solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale». Questo porta ad interrogarsi sul senso dell’esistenza e sui valori che stanno alla base della vita sociale: «Per quale fine ci troviamo in questa vita? Per quale scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi?». Se non ci poniamo queste domande di fondo – dice il Pontefice – «non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche potranno ottenere effetti importanti» (n. 160).

Queste domande nascono da una constatazione: oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e saccheggiata, si lamenta; e i suoi gemiti si uniscono a quelli di tutti i poveri e di tutti gli «scartati» del mondo. Papa Francesco invita ad ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno – singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e comunità internazionale – a una «conversione ecologica», secondo l’espressione di san Giovanni Paolo II, cioè a «cambiare rotta», assumendo la responsabilità e la bellezza di un impegno per la «cura della casa comune». Lo fa riprendendo le parole del Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, qui rappresentato da Sua Eminenza il Metropolita Giovanni di Pergamo: «Che gli esseri umani distruggano la diversità biologica […], contribuiscano al cambiamento climatico […], inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti questi sono peccati» (n. 8).

Allo stesso tempo Papa Francesco riconosce che nel mondo si va diffondendo la sensibilità per l’ambiente e la preoccupazione per i danni che esso sta subendo. In base a questa constatazione, il Papa mantiene uno sguardo di fiduciosa speranza sulla possibilità di invertire la rotta: «L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune» (n. 13); «l’essere umano è ancora capace di intervenire positivamente» (n. 58); «non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi» (n. 205).

Proprio nella chiave del cammino di conversione e di speranza in un futuro rinnovato, Papa Francesco mette al centro dell’Enciclica il concetto di ecologia integrale, come paradigma in grado di articolare le relazioni fondamentali della persona con Dio, con se stessa, con gli altri esseri umani, con il creato. Vale la pena di ascoltare le sue stesse parole, al n. 139:

«Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura».

È questa la cornice al cui interno vanno collocati i diversi temi trattati dall’Enciclica, che nei diversi capitoli vengono ripresi e continuamente arricchiti partendo da prospettive differenti (cf. n. 16). Ad esempio l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso: la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita; e l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso – quest’ultimo è il tema della Professoressa Carolyn Woo (n. 16)

L’Enciclica si articola in sei capitoli, la cui successione delinea un percorso preciso.

Il punto di partenza (cap. I) è costituito da un ascolto spirituale dei migliori risultati scientifici oggi disponibili in materia ambientale, per «lasciarcene toccare in profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue». La scienza è lo strumento privilegiato attraverso cui possiamo ascoltare il grido della terra. Si affrontano così questioni estremamente complesse e urgenti, come ci spiegherà il Prof. John Schellnhuber, alcune delle quali – come i cambiamenti climatici e soprattutto le loro cause – sono oggetto di un acceso dibattito in campo scientifico. L’obiettivo dell’Enciclica non è quello di intervenire in questo dibattito, cosa di competenza degli scienziati, e tanto meno di stabilire esattamente in quale misura i cambiamenti climatici siano una conseguenza dell’azione umana. Il Santo Padre lo ricordava già il 15 gennaio scorso nel volo dallo Sri Lanka alle Filippine. Nella prospettiva dell’Enciclica – e della Chiesa – è sufficiente che l’attività umana sia uno dei fattori che spiegano i cambiamenti climatici perché ne derivi una responsabilità morale grave di fare tutto ciò che è in nostro potere per ridurre il nostro impatto e scongiurarne gli effetti negativi sull’ambiente e sui poveri.

Il passo successivo nel percorso dell’Enciclica (cap. II) è il ricupero delle ricchezze della tradizione giudeo-cristiana, anzitutto nel testo biblico e poi nell’elaborazione teologica che si fonda su di essa. Questa rivelazione esplicita la «tremenda responsabilità» dell’essere umano nei confronti della creazione, l’intimo legame fra tutte le creature e il fatto che «l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti» (n. 95).

L’analisi si occupa poi (cap. III) delle «radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde» (n. 15), in un dialogo con la filosofia e le scienze umane. L’obiettivo è quello di elaborare il profilo di un’ecologia integrale (cap. IV) che, nelle sue diverse dimensioni, comprenda «il posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda», nelle diverse dimensioni della nostra vita, nell’economia e nella politica, nelle diverse culture, in particolare in quelle più minacciate, e finanche in ogni momento della nostra vita quotidiana.

Su questa base il cap. V affronta la domanda su che cosa possiamo e dobbiamo fare, e propone una serie di prospettive di rinnovamento della politica internazionale, nazionale e locale, dei processi decisionali in ambito pubblico e imprenditoriale, del rapporto tra politica ed economia e di quello tra religioni e scienze. In questo contesto si inseriscono i contributi di tre testimoni romani invitati: l’insegnante Valeria Martano, che interverrà, il giovane Marco Francioni e l’anziana Giovanna La Vecchia, che saranno disponibili per interviste.

Per Papa Francesco è indispensabile che la costruzione di cammini concreti non venga affrontata in modo ideologico, superficiale o riduzionista. Per questo è indispensabile il dialogo, un termine presente nel titolo di ogni sezione di questo capitolo: «Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, nelle quali è difficile raggiungere un consenso. […] La Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma [io] invito a un dibattito onesto e trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune» (n. 188).

Infine, sulla base della convinzione che «ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo», il cap. VI propone «alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell’esperienza spirituale cristiana». In questa linea l’Enciclica si chiude offrendo il testo di due preghiere: la prima da condividere con i credenti di altre religioni e la seconda con i cristiani, riprendendo l’atteggiamento di contemplazione orante con cui si era aperta.

L’umanità, nel suo rapporto con l’ambiente, si trova di fronte a sfide cruciali, che richiedono anche l’elaborazione di politiche adeguate, che peraltro figurano nell’agenda internazionale. Certamente la Laudato si’ potrà e dovrà avere un impatto su questi processi. Tuttavia anche un rapido esame del suo contenuti, come quello che ho appena delineato, mostra che essa ha una natura magisteriale, pastorale e spirituale, la cui portata, ampiezza e profondità non possono essere ridotte all’ambito delle sole politiche ambientali.

Grazie!

________________________

1 Questo è quanto lo stesso Papa ha dichiarato sull’aereo nel viaggio verso Manila, ed è quindi già noto: «L’Enciclica: la prima bozza l’ha fatta il cardinale Turkson insieme alla sua équipe. Poi io, con l’aiuto di alcuni, ho preso questa stesura e ci ho lavorato. Con alcuni teologi ho poi redatto una terza bozza: ne ho inviato una copia alla Congregazione per la Dottrina della Fede, una alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato e una al Teologo della Casa Pontificia (…) Tre settimane fa ho ricevuto le risposte (…) tutte costruttive. E adesso mi prenderò una intera settimana di marzo per finirla. Credo che alla fine di marzo sarà terminata e andrà ai traduttori. Penso che se il lavoro di traduzione andrà bene (…), a giugno o luglio potrà uscire.» (15 gennaio 2015)

Press Conference for the presentaion of the Encyclical Letter, Laudato Si’ by Pope Francis about the care of our common home. 18/06/2015

Your Eminences, Your Excellencies, distinguished guests, distinguished representatives of the media, all who are following by radio and television and on internet, ladies and gentlemen, dear friends,

First of all, I greet all of you warmly on behalf of the Pontifical Council for Justice and Peace, which is honoured to have been called to assist the Holy Father in his teaching ministry by helping to prepare the Encyclical Letter Laudato si’.

A very cordial welcome to the presenters, who are:

- His Eminence, the Metropolitan of Pergamo, John Zizioulas, representing the Ecumenical Patriarch of the Orthodox Church, who will speak to us of the theology and spirituality with which the Encyclical opens and closes.

- Prof. John Schellnhuber, founder and director of the Postdam Institute for Climate Impact Research. He represents the natural sciences, with which the Encyclical enters into in-depth dialogue. Congratulations on his nomination as a full member of the Pontifical Academy of Sciences which also contributed significantly to the Encyclical.

- Prof. Carolyn Woo, President of Catholic Relief Services and former dean of the Mendoza College of Business at Notre Dame University. She represents the economic, financial, business and commercial sectors whose responses to the major environmental challenges are so crucial.

- The teacher Valeria Martano, from Rome, has taught in the outlying areas of Rome for 20 years. She is a witness of human and environmental degradation as well as such “best practices” as are a sign of hope.

Their presence and what they say will remind us that, from the very beginning, the Encyclical Laudato si’ on care for our common home brings into dialogue all people, organizations and institutions that share this same concern. They address different perspectives, but the world situation leads us to discover that these perspectives are ever more intertwined and complementary: the riches of faith and of spiritual tradition, the seriousness of scientific research, the concrete efforts at various levels, all for an equitable and sustainable development.

This type of dialogue was also employed as the method of preparation that the Holy Father embraced in the writing of the Encyclical. He relied on a wide range of contributions. Some, in particular those from many Episcopal Conferences from all the continents, are mentioned in the footnotes. Others who participated in the various phases of this work1 all the way to the complex final phases of translation and publication, remain unnamed. The Lord knows well how to reward their generosity and dedication.

As is already clear to everyone, the Encyclical takes its name from the invocation of St Francis of Assisi: “Laudato si’ mi’ Signore” “Praise be to you, my Lord”, which in the Canticle of the Creatures calls to mind that the earth, our common home, “is like a sister with whom we share our life and a beautiful mother who opens her arms to embrace us” (n. 1). The reference to St Francis also indicates the attitude upon which the entire Encyclical is based, that of prayerful contemplation, which invites us to look towards the “poor one of Assisi” as a source of inspiration. As the Encyclical affirms, St Francis is “the example par excellence of care for the vulnerable and of an integral ecology lived out joyfully and authentically. […] He shows us just how inseparable is the bond between concern for nature, justice for the poor, commitment to society, and interior peace” (n. 10).

Midway through Laudato si’, we find this question: what kind of world do we want to leave to those who come after us, to children who are now growing up? The Holy Father continues, “This question does not have to do with the environment alone and in isolation; the issue cannot be approached piecemeal.” This leads us to ask ourselves about the meaning of existence and its values that are the basis of social life: “What is the purpose of our life in this world? Why are we here? What is the goal of our work and all our efforts? What need does the earth have of us?” “If we do not ask these basic questions” - says the Pope – “it is no longer enough, then, simply to state that we should be concerned for future generations” (n. 160).

These questions arise from an observation: today the earth, our sister, mistreated and abused, is lamenting; and its groans join those of all the world’s forsaken and “discarded”. Pope Francis invites us to listen to them, urging each and every one – individuals, families, local communities, nations and the international community – to an “ecological conversion” according to the expression of St John Paul II, that is, to “change direction” by taking on the beauty and responsibility of the task of “caring for our common home”. He does this using the words of the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew, represented here today by His Eminence, the Metropolitan John Zizioulas: “Human beings … destroy the biological diversity […] by causing changes in its climate, […], contaminate the earth’s waters, its land, its air, and its life – these are sins (n.8).

At the same time, Pope Francis acknowledges that environmental awareness is growing nowadays, along with concern for the damage that is being done. Based on this observation, the Pope keeps a hopeful outlook on the possibility of reversing the trend: “Humanity still has the ability to work together in building our common home” (n. 13). “Men and women are still capable of intervening positively” (n. 58). “All is not lost. Human beings, while capable of the worst, are also capable of rising above themselves, choosing again what is good, and making a new start” (n. 205).

At the heart of the process of conversion and of hope in a renewed future, Pope Francis puts the concept of integral ecology at the centre of the Encyclical as a paradigm able to articulate the fundamental relationships of the person with God, with him/herself, with other human beings, with creation. It is worth listening to his words in n. 139:

“When we speak of the “environment”, what we really mean is a relationship existing between nature and the society which lives in it. Nature cannot be regarded as something separate from ourselves or as a mere setting in which we live. We are part of nature, included in it and thus in constant interaction with it. Getting to the reasons why a given area is polluted requires a study of the workings of society, its economy, its behaviour patterns, the ways it grasps reality, and so forth. Given the scale of change, it is no longer possible to find a specific, discrete answer for each part of the problem. It is essential to seek comprehensive solutions that consider the interactions within natural systems themselves and with social systems. We are not faced with two separate crises, one environmental and the other social, but rather one complex crisis that is both social and environmental. Strategies for a solution demand an integrated approach to combating poverty, restoring dignity to the underprivileged, and at the same time protecting nature”.

The various issues treated in the Encyclical are placed within this framework. In the different chapters, they are picked up and continuously enriched starting from different perspectives (cf. n. 16):

* the intimate

relationship between the poor and the fragility of the planet;

* the conviction that everything in the world is intimately connected;

* the critique of the new paradigm and the forms of power that arise

from technology;

* the value proper to each creature; the human meaning of ecology;

* the need for forthright and honest debates;

* the serious responsibility of international and local policy;

* the throwaway culture and the proposal for a new style of life; and

* the invitation to search for other ways of understanding economy and

progress – this last point being the topic of Prof. Carolyn Woo.

The encyclical is divided into six chapters, the sequence of which outlines a precise itinerary.

The starting point (ch. I) is a spiritual listening to the results of the best scientific research on environmental matters available today, by “letting them touch us deeply and provide a concrete foundation for the ethical and spiritual itinerary that follows”. Science is the best tool by which we can listen to the cry of the earth. Extremely complex and urgent issues are addressed, as Prof. John Schellnhuber will explain, some of which – such as climate changes and above all their causes – are the subject of heated debate. The aim of the Encyclical is not to intervene in this debate, which is the responsibility of scientists, and even less to establish exactly in which ways the climate changes are a consequence of human action. The Holy Father reminded us of this last January 15 on his flight from Sri Lanka to the Philippines. In the perspective of the Encyclical – and of the Church – it is sufficient to say that human activity is one of the factors that explains climate change. We therefore have a serious moral responsibility to do everything in our power to reduce our impact and avoid the negative effects on the environment and on the poor.

The next step in the Encyclical (ch. II) is a review of the riches of Judaeo-Christian tradition, above all in the biblical texts and then in theological reflection upon it. This expresses the “tremendous responsibility” of human beings for creation, the intimate link between all creatures, and the fact that “the natural environment is a collective good, the patrimony of all humanity and the responsibility of everyone” (n. 95).

The analysis then deals (ch. III) with “the roots of the present situation, so as to consider not only its symptoms but also its deepest causes” (n. 15). Here the dialogue is between philosophy and the human sciences. The aim is to develop an integral ecology (ch. IV), which in its diverse dimensions comprehends “our unique place as human beings in this world and our relationship to our surroundings”, in the varied aspects of our life, in economy and politics, in various cultures, in particular those most threatened, and in every moment of our daily lives.

On this basis, chapter V addresses the question about what we can and must do. A series of perspectives are proposed for the renewal of international, national and local politics, of decision-making processes in the public and business sectors, of the relationship between politics and economy and that between religion and science. At this Conference, we welcome three Roman witnesses of environmental and social degradation: a teacher Valeria Martano who will speak, accompanied by a young man Marco Francioni and an older woman Giovanna La Vecchia. All three are available to be interviewed afterwards.

For Pope Francis it is imperative that practical proposals not be developed in an ideological, superficial or reductionist way. For this, dialogue is essential, a term present in the title of every section of this chapter: “There are certain environmental issues where it is not easy to achieve a broad consensus. […] the Church does not presume to settle scientific questions or to replace politics. But I am concerned to encourage an honest and open debate, so that particular interests or ideologies will not prejudice the common good” (n. 188).

Finally, based on the conviction that “change is impossible without motivation and a process of education, chapter VI proposes “some inspired guidelines for human development to be found in the treasure of Christian spiritual experience” (n. 15). Along this line, the Encyclical offers two prayers, the first to be shared with believers of other religions and the second among Christians. The Encyclical concludes, as it opened, in a spirit of prayerful contemplation.

In its relationship with the environment, humanity is faced with a crucial challenge that requires the development of adequate policies which, moreover, are currently being discussed on the global agenda. Certainly Laudato si’ can and must have an impact on important and urgent decisions to be made in this area. However, the magisterial, pastoral and spiritual dimensions of the document must not be put in second place. Its value, breadth and depth cannot be reduced to the mere scope of determining environmental policies.

Thank you!